中国子会社 持分譲渡(売る側)を検討する際の重要ポイント

1.概要

「持分譲渡」とはある会社に投資している企業がその保有する出資持分(株式)を別の企業に譲渡することをいいます。

投資先の持分を他の企業に譲渡することにより、中国内での事業から撤退したり、企業グループ内での資本関係を組み替えたりする際に行われます。事業から撤退するケースでは、会社清算と異なり現地法人の法人格は維持されるため、資産・負債の処分や人員整理が原則必要となりません。

2.持分譲渡のパターン

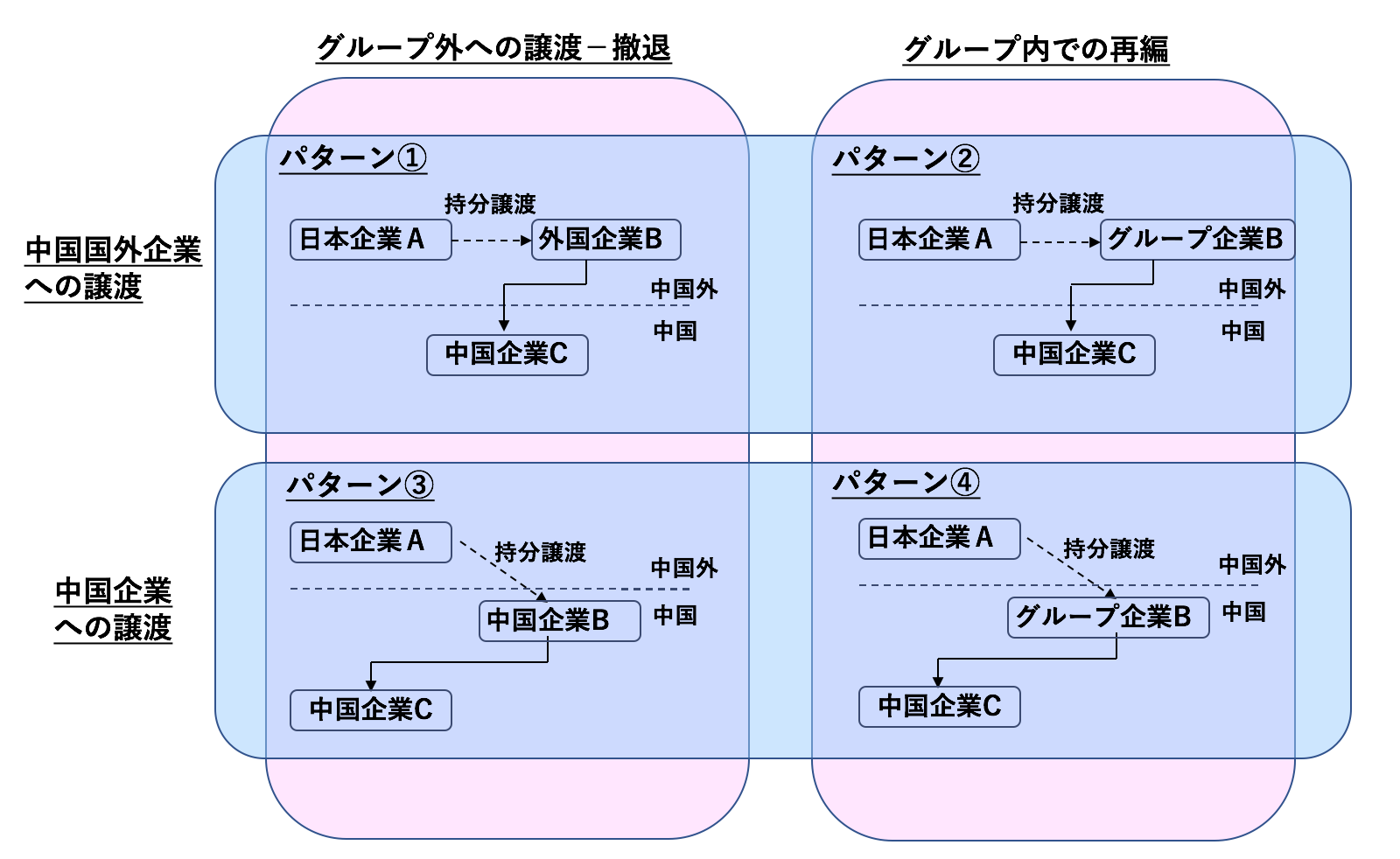

持分譲渡のパターンは主に手続き面で中国国外の企業に譲渡するか中国国内の企業に譲渡するかといった違いと、事業撤退かグループ再編かといった目的における違いによって大きく以下の4パターンに分類できます。

パターン①と②は中国外企業に譲渡するケース、③と④は中国内企業に譲渡するケースで、更にパターン①と③はグループ外の企業へ譲渡、つまり事業からの撤退のケース、②と④はグループ内での資本再編を目的としてグループ企業へ譲渡するケースとなります。

この他、仮に中国企業に投資している日本企業が別の企業と合併することにより出資者が変わる場合や、分割によって分割されたもう一つの会社が新たな出資者となる場合も「持分譲渡」として取り扱われます。

3.持分譲渡手続き

①譲渡先の検討

上記のパターン①、パターン③のようにグループ外の第三者に持分の譲渡を検討する場合には、合弁相手先に譲渡するのか、または第三者に譲渡するのかなど譲渡先を検討し選定する必要があります。

②当事者間での交渉、条件合意

持分を譲渡される会社について、必要に応じて財務・税務・法務といった面からデューデリジェンスと呼ばれる評価手続きを行い、譲渡条件や譲渡価格等について当事者間で合意した後、「基本合意書」を締結します。

③株主会決議

株主会を開催し、議決権を有する株主の過半数の同意により持分譲渡が決議される必要があります。単独株主の場合は当然単独で意思決定が可能です。

複数株主がいる場合で過半数が同意しなかった場合、同意しなかった株主は譲渡される持分を買い取る必要があり、買い取らなければ譲渡に同意したものと見なされます。

株主変更によって生じる定款修正案についても、必要であれば併せて決議を行います。

株主変更によって生じる定款修正案についても、必要であれば併せて決議を行います。

合弁企業等で合弁契約にて持分譲渡の方法についての取り決めがある場合には引き続きそれに従って処理することもできます。

④地方政府の事前承認

地方政府の事前承認は法令上必須の手続きではありませんが、特に製造会社を中国企業に譲渡するようなケースでは、譲渡対象会社の所在する地方政府や開発区政府の事前承認が必要になることがあります。

設立当初外資企業に対する優遇措置を享受しており、譲渡に伴い内資企業となることで地方政府とトラブルになるケースや、株主が変わることで土地使用権の保有資格の条件を引き続き充足するかについて、開発区委員会の事前審査が必要になるケースなどが想定されます。

設立当初外資企業に対する優遇措置を享受しており、譲渡に伴い内資企業となることで地方政府とトラブルになるケースや、株主が変わることで土地使用権の保有資格の条件を引き続き充足するかについて、開発区委員会の事前審査が必要になるケースなどが想定されます。

⑤持分譲渡契約締結

当事者間で持分譲渡契約を締結します。なお、下記⑥の工商行政管理局の変更登記の際に、当局から提示される持分譲渡契約の雛型にて手続きを要求されることもありますので、実際の契約内容と乖離が生じていないか確認が必要です。

⑥工商行政管理局への変更登記

持分譲渡契約締結後30日以内に工商行政管理局にて変更登記を行います。

⑦各種登記変更

外貨管理局、税務局、銀行などの各関係機関において変更登記を行います。

4.税務上の処理

ここでは、持分譲渡側(売る側)の税務上の処理として、上の図の日本企業A社を例に説明します。

中国での課税

A社では持分譲渡によって生じた譲渡所得に対して以下の税金が課税されます。

・企業所得税10%・・・譲渡所得(=譲渡価格ー譲渡原価)×10%

・印紙税0.05%・・・譲渡価格 ×0.05%

・増値税・・・課税なし

譲渡価格について、仮に実際に当事者間で譲渡した価額より時価評価額の方が高い場合は、時価評価額を採用することになります。

当事者間で譲渡価格について合意していても、税務局独自に評価機構に依頼して算定したみなし価額によってみなし譲渡益を算出し、課税するケースもあります。逆に譲渡損が発生する場合は企業所得税は課されません。

パターン③、④のケースでは、持分を買う側のB社が中国企業であることから、B社が源泉徴収義務を負うことになります。B社は源泉徴収義務が発生する譲渡対価の支払日もしくは支払期限の日から7日以内にB社の管轄税務機関に対して申告・代理納税を行う必要があります。

一方、パターン①、②のケースでは持分譲渡の売買当事者双方が中国外企業であるため、A社が譲渡対象企業であるC社の管轄税務機関の指示する期限までに納税申告を行う必要があり、これを怠るとC社がA社に代わって納税するよう税務局から求められる可能性があります。

更にグループ内での持分譲渡パターンの②、④では、一定の要件に該当する場合、特殊性税務処理を適用することができます。

特殊性税務処理の詳しい説明は割愛しますが、適用が認められる場合は税務上簿価で譲渡したものと見なして譲渡所得への課税を繰り延べることが可能です。

増値税は上記の通り課されませんが、持分譲渡の取引自体が土地使用権等の譲渡によって利益を獲得する目的のためになされたと判断される場合には土地増値税が課される可能性があります。

日本での課税

A社は日本の法人税法に基づき、日本でも譲渡所得を益金に算入することにより、法人税が課税されることとなります。

一方中国で納税した企業所得税10%については、外国税額控除の対象となるため日本の法人税から一部を控除することが可能です。

ただし、事業からの撤退を検討する状況の中では、譲渡会社の希望通りの金額で持分譲渡できるケースはまれです。清算の手間がかからない代わりに、無償譲渡するというケースもよくあり、こうしたケースでは逆に譲渡損が発生しますが、この無償譲渡が公正価値による譲渡ではないと判断される場合は譲渡損を否認されて寄付金課税が発生する可能性もあります。

5.ここがポイント!

ポイント1 相手探し

中国事業からの撤退を目的とした持分譲渡の場合、多くのケースで譲渡先の選定に困難が伴います。

特に日系企業の場合、事業が好調の時には持分を譲渡する必要がないので、持分の譲渡を検討し始める頃には業績がかなり悪化しており、またそこから意思決定までに数年かかるケースが多く、事業の将来性を見越してトップダウンで撤退を決める欧米系企業に比べて意思決定が後手に回っている印象があります。結果としてなかなか買い手が見つからなかったり、見つかってもほとんど値段がつかなかったりというケースが多く見られます。

逆に、一旦譲渡の意思決定をしてしまうとそこからはなるべく投資を回収するというより撤退をスムーズに完了させるプレッシャーがかかり、十分な交渉期間が取れずに買い手に足元を見られてしまう、というケースもあります。

更に、開発区によって一定割合以上の外資企業が入居している必要がある場合など、内資企業への譲渡に難色を示されたり、規制産業分野に属する事業では、出資者の制限がある場合もあります。

ポイント2 価格評価

譲渡価格は当事者間で協議の上、決定されることもありますが、一般的には買い手側により会計事務所や資産評価会社へ依頼して取得する企業価値の公正評価報告書を元に決定します。

企業価値の評価方法としては、類似企業との比較により相対的に価値を算出する市場法(マーケットアプローチ)、将来想定される収益やキャッシュフローの現在価値を算定して企業価値とするディスカウント・キャッシュフロー法などの収益法(インカムアプローチ)、貸借対照表の純資産価値をベースに算定する成本法(コストアプローチ)といった代表的な3種類のアプローチが考えられますが、中国の税務当局によるとディスカウント・キャッシュフロー法の採用を推奨しているものの、実務上は資産負債を時価評価した後の純資産を企業価値とする純資産価額方式というコストアプローチを採用することが一般的で、そのため関係各当局からも承認の得やすい方法となっています。

通常は1種類のみではなく、複数を組み合わせて公正価値のレンジを算定します。

通常は1種類のみではなく、複数を組み合わせて公正価値のレンジを算定します。

また、地域によっては譲渡される会社の資産に国有資産が含まれている場合は、政府の資産評価機構による国有資産鑑定評価を取り、国有資産監督・管理機構の承認を得る必要があります。

筆者が関与したケースでは、合弁相手への持分譲渡価格の交渉時において、その叩き台としての公正価値評価を買い手側のアドバイザーに委ねてしまっていたことから、不当に安い価格から交渉がスタートしてしまったケースがありました。買い手側の評価を利用する場合には、その評価プロセスがブラックボックス化しないように評価プロセスに関与し、公正な評価方法や手続きによっているかをプロセスを通じてモニタリングする必要があります。

ポイント3 特殊性税務処理の適用

グループ内再編での持分譲渡において、譲渡対象企業の業績が好調である場合には公正価値が出資額を上回ることがあります。

こうした場合、特殊性税務処理の適用によって譲渡益を繰り延べられるかが譲渡を実行する上での最大の争点となります。

制度上税務局からの事前承認は必要ありませんが、その適用を巡って調査が入る場合や事後的に否認される場合の影響も大きいため、特殊性税務処理の適用要件をルール上充足していることは当然ながら、再編取引の背景や趣旨、それが事業に与えるポジティブな影響、更に長期的な業績の向上に伴う納税貢献度の青写真も場合によっては示しながら、事前になるべく管轄税務局の合意を得ておくことが肝要です。

最終的に判断する税務局は原則として、パターン②の場合は譲渡対象企業であるC社の、パターン④の場合は譲渡益が生じた場合の源泉徴収義務者となるB社の所在する管轄税務局となります。

ポイント4 譲渡代金の送金問題

パターン③、④のケースでは、中国企業への譲渡の結果、譲渡対価を中国から日本へ送金することとなりますので、事前に外貨管理局の審査手続きについて送金銀行に確認し、可能であればエスクロー口座を開設しておくことが望ましいと思われます。

送金の際には原則持分譲渡の登記書類が必要となるため、日本への送金は登記上も譲渡が完了した後になります。

最近では、外貨管理局での審査の厳格化に伴い、登記が完了して手続き上は株主がすでに変更されているにも関わらず、送金が実行できず譲渡対価が中々回収できていないケースも非常に多いように思われます。

参考規定:「中国会社法」、「外商投資法」、「外商投資法実施条例」、「外商投資情報報告弁法」、「中国企業所得税法」 、「日中租税条約」 、「外商投資企業の出資者持分の譲渡に関する若干の規定」(対外貿易経済合作部、国家工商行政管理局 [1997] 外経貿法発第 267 号)、「法人税法」(日本)、「企業価値評価指導意見(試行)」(財務部2004)、国家税務総局公告[2013]72号、国家税務総局公告[2015]7号、「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(商務部令[2016]3号)、国家税務総局公告[2017]37号